2025年度研修 日程・テーマ・ねらい・概要

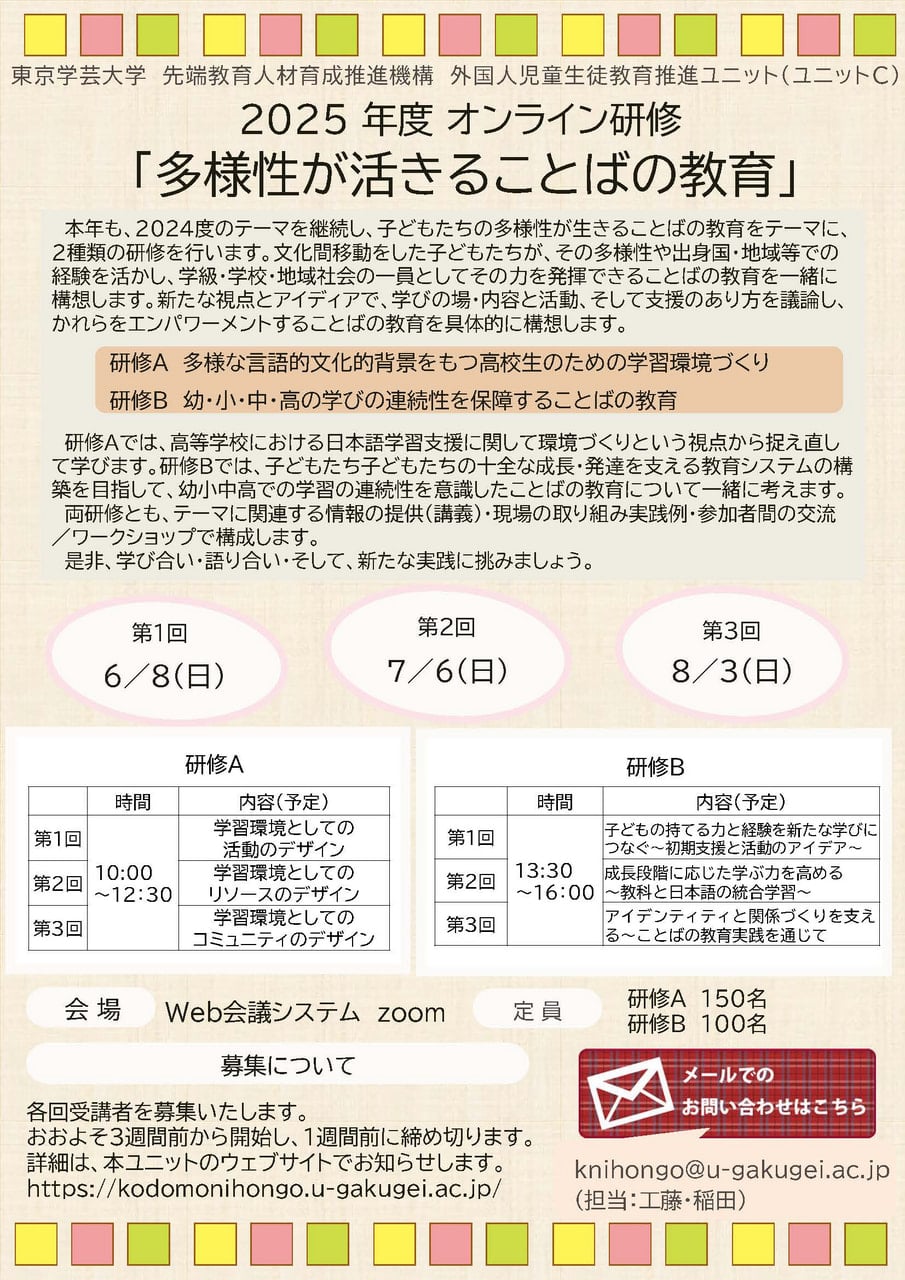

オンライン研修「多様性が活きることばの教育2025」

研修A 多様な言語的文化的背景をもつ高校生のための学習環境づくり 幼・小・中・高の学びの連続性を保障することばの教育

主催:東京学芸大学 先端教育人材育成推進機構・外国人児童生徒教育推進ユニット

本年も、2024度のテーマを継続し、子どもたちの多様性が生きることばの教育をテーマに、2種類の研修を行います。文化間移動をした子どもたちが、その多様性や出身国・地域等での経験を活かし、学級・学校・地域社会の一員としてその力を発揮できることばの教育を一緒に構想します。新たな視点とアイディアで、学びの場・内容と活動、そして支援のあり方を議論し、かれらをエンパワーメントすることばの教育を具体的に構想します。

研修Aでは、高等学校における日本語学習支援に関して環境づくりという視点から捉え直して学びます。研修Bでは、子どもたちが成長・発達を十全に送るための教育のシステムを考えるために、幼・小・中・高での学習の連続性を意識したことばの教育について一緒に考えます。両研修とも、テーマに関連する情報の提供(講義)・現場の取り組み実践例・参加者間の交流/ワークショップで構成します。

是非、学び合い・語り合い・そして、新たな実践に挑みましょう。

1 研修実施日

|

回 |

月日 |

時間 |

報告 |

|

第1回 |

6月8日(日) |

研修A 10:00~12:30 研修B 13:30~16:00 |

|

|

第2回 |

7月6日(日) |

研修A 10:00~12:30 研修B 13:30~16:00 |

|

|

第3回 |

8月3(日) |

研修A 10:00~12:30 研修B 13:30~16:00 |

🌟終了後1か月ほどで、報告書をアップします。当日の配布資料も公開します。

2 お申込み方法

研修日の約1か月前から、お申込みを受け付けます。定員になり次第締め切らせていただきます。

お申込みは、こくちーずpro.というサイトで手続きをお願いします。

詳細については、各研修の情報でご確認ください。

3 研修A・Bの「趣旨」「テーマ」と「ねらいとする資質・能力」

研修A 多様な言語的文化的背景をもつ高校生のための学習環境づくり

<趣旨>

外国人児童生徒等が、その多様性を活かして主体的に参加し、新たな価値を創造する学習として、ことばの教育・支援を構想します。そのために学習環境デザインの考え方で、活動・リソース(人工物)・コミュニティ(共同体)について、具体的な事例や現場の取り組みをもとに考えます。

こうしてデザインされた環境において、多様な言語的文化的背景をもつ生徒たちが、自身のもつ潜在的な力に気づき、さらにその力を能力として開拓することでしょう。この経験をもとに、彼らが自分の未来を切り開き、社会参画することを期待します。

<ねらいとする資質・能力>

文部科学省 「外国人児童生徒等教育を担う教員の養成・研修モデルプログラム開発事業」の「豆の木モデル」(日本語教育学会2019)にもとづき、下表の資質・能力の向上を目指して、各回のテーマ及び内容を設定し、目標を具体化して、研修を実施する。

| テーマ | 資質能力 | 教師に求められる具体的な力 | |

|

第1回 6月8日(日) |

学習環境としての活動のデザイン |

捉える力 |

エ 認知面の力と教科などの学力を年齢的な発達や学習経験を考慮して捉えることができる。 ク 子どもがどのよう自己像を描き、どのように社会参加し自己実現ができるかを、社会の変化とともに展望することができる。 |

| 育む力 | セ 学校内外の生活・学習に結び付けて、日本語や教科の指導・支援、内容と日本語を統合した指導・支援をすることができる。 | ||

| 変える力 | ヒ 子どもが自身の多様性を支援にして活躍できる教育を実施し、多文化共生を促すことができる。 | ||

|

第2回 7月6日(日) |

学習環境としてのリソースのデザイン | 捉える力 |

ウ 子どもの言葉の力を、日本語と母語の両言語を視野に入れ、言語能力の多面性に留意して測定したり評価したりすることができる。 ク 子どもがどのよう自己像を描き、どのように社会参加し自己実現ができるかを、社会の変化とともに展望することができる。 |

| 育む力 | ス 子どもの日本語の力を考慮して教材等を選んだり作成したりしてリソースを準備し、学習参加を促すことができる。 | ||

| 変える力 | ヒ 子どもが自身の多様性を支援にして活躍できる教育を実施し、多文化共生を促すことができる。 | ||

|

第3回 8月3日(日) |

学習環境としてのコミュニティのデザイン | 捉える力 |

キ 子どもの暮らしを地域の多文化化や外国人住民支援の状況に関連付けて把握することができる。 ク 子どもがどのよう自己像を描き、どのように社会参加し自己実現ができるかを、社会の変化とともに展望することができる。 |

| 育む力 | サ 子どもの母語、母文化、アイデンティティを尊重し、学級・学校・地域における社会参加を促すことができる。 | ||

| 変える力 | ハ 外国人児童生徒等が地域にもたらす影響を多様性として肯定的にとらえられるように、マジョリティである受け入れ側に働きかけることができる。 |

研修B 幼・小・中・高の学びの連続性を保障することばの教育

<趣旨>

日本語を学ぶ子どもたちの心身の成長発達や子どもたちを取り巻く環境をふまえながら、スムーズな学校での受け入れや日本語指導例、そして、幼・小・中・高等学校間の学びの連続性を重視した支援について、一緒に考えます。

本外国人児童生徒教育推進ユニットで作成した動画(参加者限定公開)を事前視聴と講義により基礎的な情報や知識を学び、実践例の報告・紹介を通して日本語指導や学習支援のイメージをつくり、ワークショップ型の活動を通して、明日からの指導・支援に生かせる具体的なアイディアを一緒に考えます。

なお、初めて日本語指導を担当することになった先生方や支援活動を始められた支援者の皆さんを主な参加者として内容を構成しております。

<ねらいとする資質・能力>

| テーマ | 資質能力 | 教師に求められる具体的な力 | |

|

第1回 6月8日(日) |

子どもの持てる力と経験を新たな学びにつなぐ~初期支援と活動のアイデア~ |

捉える力 |

ア 子どものシグナルを見逃さず、文化間移動と発達の視点をもってその困難さを理解することができる。 |

| 育む力 |

ケ 外国人児童生徒等の受け入れ体制・指導体制に応じて、指導・支援を行うことができる。 コ 第二言語習得や教育方法に関する知識を踏まえ、子どもの年齢的な発達の違いを考慮した日本語や教科の指導・支援をすることができる。 |

||

| つなぐ力 | テ 外国人児童生徒等教育を学校の教育課題に位置づけ、学校全体で取り組むよう働きかけることができる。 | ||

|

第2回 7月6日(日) |

探究する力・自律的に学ぶ力を高める 日本語と教科の統合学習 |

育む力 |

コ 第二言語習得や教育方法に関する知識を踏まえ、子どもの年齢的な発達の違いを考慮した日本語や教科の指導・支援をすることができる。 サ 日本語に関する知識を生かして、子どもの日本語の力に合わせた日本語や教科の指導・支援をすることができる。 ス 子どもの日本語の力を考慮して教材等を選んだり作成したりしてリソースを準備し、学習参加を促すことができる。 セ 学校内外の生活・学習に結び付けて、日本語や教科の指導・支援、内容(教科等)と日本語を統合した指導・支援をすることができる。 |

|

第3回 8月3日(日) |

アイデンティティと関係づくりを支える~ことばの教育実践を通じて | 捉える力 |

イ 子どもの心理的状況を文化適応や家庭の状況に関連づけて理解することができる。 ク 子どもがどのような自己像を描き、どのように社会参加し自己実現ができるかを、社会の変化と共に展望することができる。 |

| 育む力 |

タ 子どもの母語、母文化、アイデンティティを尊重し、学級・学校・地域における社会参加を促すことができる。 チ 子どもの文化間移動の経験や言語的文化的多様性を価値付け、周囲の子どもの学びに結びつけることができる。 |