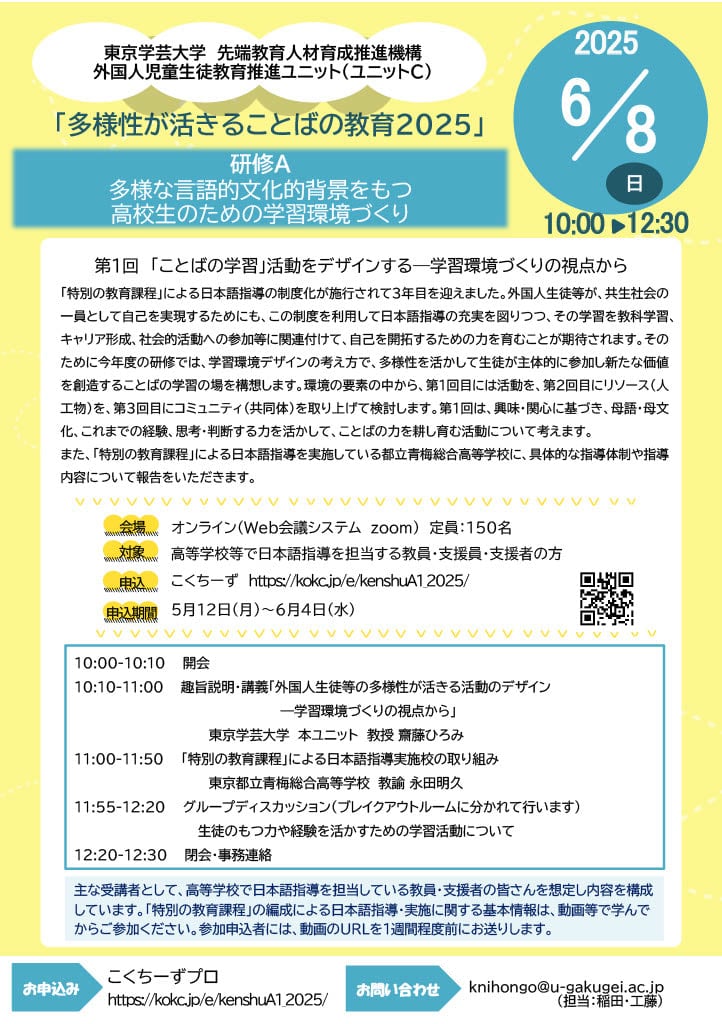

「多様性が活きることばの教育2025」 研修A 多様な言語的文化的背景をもつ高校生のための学習環境づくり 第1回

東京学芸大学先端教育人材育成推進機構 外国人児童生徒教育推進ユニット(ユニットC)

「多様性が活きることばの教育2025」

研修A 多様な言語的文化的背景をもつ高校生のための学習環境づくり

第1回 「ことばの学習」活動をデザインする―学習環境づくりの視点から

「特別の教育課程」による日本語指導の制度化が施行されて3年目を迎えました。外国人生徒等が、共生社会の一員として自己を実現するためにも、この制度を利用して日本語指導の充実を図りつつ、その学習を教科学習、キャリア形成、社会的活動への参加等に関連付けて、自己を開拓するための力を育むことが期待されます。そのために今年度の研修では、学習環境デザインの考え方で、多様性を活かして生徒が主体的に参加し新たな価値を創造することばの学習の場を構想します。環境の要素の中から、第1回目には活動を、第2回目にリソース(人工物)を、第3回目にコミュニティ(共同体)を取り上げて検討します。

第1回は、興味・関心に基づき、母語・母文化、これまでの経験、思考・判断する力を活かして、ことばの力を耕し育む活動について考えます。

また、「特別の教育課程」による日本語指導を実施している都立青梅総合高等学校に、具体的な指導体制や指導内容について報告をいただきます。

また、「特別の教育課程」による日本語指導を実施している都立青梅総合高等学校に、具体的な指導体制や指導内容について報告をいただきます。

<日 時> 6月8日(日)10:00-12:30

<会 場> オンライン(Web会議システム zoom)

<定 員> 150名

<対 象> 高等学校等で日本語指導を担当する教員・支援員・支援者の方

<お申込> こくちーず https://kokc.jp/e/kenshuA1_2025/

5月12日(月)~6月4日(水)

*主な受講者として、高等学校で日本語指導を担当している教員・支援者の皆さんを想定し内容を構成しています。「特別の教育課程」の編成による日本語指導・実施に関する基本情報は、動画等で学んでからご参加ください。参加申込者には、動画のURLを1週間程度前にお送りします。

|

6/2に事前動画のURLを、6/5にzoomのご案内を、お申込みの皆様にお送りいたしました。メールアドレスに不備があり送ることができない方が数名いらっしゃいます。(登録アドレスが、@ezwebや、@softbankなど、携帯電話のメールアドレスの方には、届きません)メールが届いていない方は、knihongo@u-gakugei.ac.jpまでご連絡ください。 |

<プログラム>

10:00-10:10 開会

10:10-11:00 趣旨説明・講義

「外国人生徒等の多様性が活きる活動のデザイン―学習環境づくりの視点から」

東京学芸大学 本ユニット 教授 齋藤ひろみ

11:00-11:50 「特別の教育課程」による日本語指導実施校の取り組み

東京都立青梅総合高等学校 教諭 永田明久

11:55-12:20 グループディスカッション(ブレイクアウトルームに分かれて行います)

生徒のもつ力や経験を活かすための学習活動について

12:20-12:30 閉会・事務連絡

<ねらいとする資質能力>

|

|

資質能力 |

教師に求められ具体的な力 |

|

第1回 |

捉える力 |

エ 認知面の力と教科などの学力を年齢的な発達や学習経験を考慮して捉えることができる。 ク 子どもがどのよう自己像を描き、どのように社会参加し自己実現ができるかを、社会の変化とともに展望することができる。 |

|

育む力 |

セ 学校内外の生活・学習に結び付けて、日本語や教科の指導・支援、内容と日本語を統合した指導・支援をすることができる。 |

|

|

変える力 |

ヒ 子どもが自身の多様性を支援にして活躍できる教育を実施し、多文化共生を促すことができる。 |

<問い合わせ>

本ユニットプロジェクトルーム

担当 稲田直子・工藤聖子 (knihongo@u-gakugei.ac.jp)