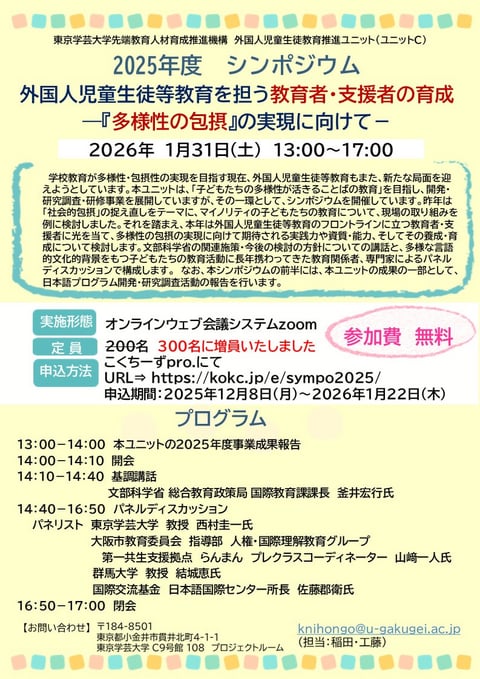

2025年度 シンポジウム「外国人児童生徒等教育を担う教育者・支援者の育成 ―『多様性の包摂』の実現に向けて―」

本日お申込みの皆様・キャンセル待ちの皆様に当日のURLをお送りいたしました。

一部メールアドレスの不備等で届かない方がいらっしゃいます。

届いていない、という方は、knihongo@u-gakugei.ac.jpまでご連絡ください。

東京学芸大学 先端教育人材育成推進機構 外国人児童生徒教育推進ユニット(ユニットC)

2025年度 シンポジウム

外国人児童生徒等教育を担う教育者・支援者の育成

―『多様性の包摂』の実現に向けて-

<趣旨>

学校教育が多様性・包摂性の実現を目指す現在、外国人児童生徒等教育もまた、新たな局面を迎えようとしています。本ユニットは、「子どもたちの多様性が活きることばの教育」を目指し、開発・調査研究・研修事業を展開していますが、その一環として、シンポジウムを開催しています。昨年は「社会的包摂」の捉え直しをテーマに、マイノリティの子どもたちの教育について、現場の取り組みを例に検討しました。それを踏まえ、本年は外国人児童生徒等教育のフロントラインに立つ教育者・支援者に光を当て、多様性の包摂の実現に向けて期待される実践力や資質・能力、そしてその養成・育成について検討します。文部科学省の関連施策・今後の検討の方針についての講話と、多様な言語的文化的背景をもつ子どもたちの教育活動に長年携わってきた教育関係者、専門家によるパネルディスカッションで構成します。 なお、本シンポジウムの前半には、本ユニットの成果の一部として、日本語プログラム開発・調査研究活動の報告を行います。

日時:2026年1月31日(土)13:00-17:00

形態:オンライン(web会議システムzoom)

定員:200名 300名 ご好評につき、増員いたしました。是非ご参加ください。

(2026年1月5日追記)300名も満席になってしまいましたが、当日キャンセルの方も多くいらっしゃいますので、参加ご希望の方はコクチーズよりキャンセル待ちのご登録をしてください。

参加費:無料

お申込:こくちーずpro(https://www.kokuchpro.com/event/sympo2025/)

2025年12月8日(月)~2026年1月22日(木)

<プログラム>